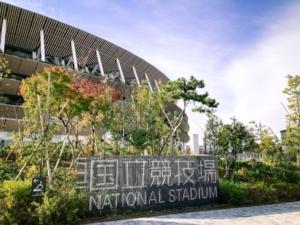

・2026年1月より国立競技場の呼称が「MUFGスタジアム」に決定

・略称は「MUFG国立」、正式名称「国立競技場」は継続使用

・命名権契約はMUFGが取得、5年間で総額100億円規模と報道

・ICT導入や地域連携による「未来型スタジアム」構想を推進

・ドコモ主導のイベント「KOKURITSU NEXT」始動、音楽公演も開催予定

国立競技場が「MUFGスタジアム」に

日本を代表するスポーツ・文化の象徴である国立競技場(東京都新宿区)が、2026年1月より新たに「MUFGスタジアム」と呼称されることが決定した。運営会社であるジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント(JNSE)は10月15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)とネーミングライツを含むトップパートナー契約を締結し、略称を「MUFG国立」とする方針を発表した。正式名称「国立競技場」は継続して使用され、国際大会などでは「国立競技場」として運用される。

契約期間は2026年1月1日から2030年12月31日までの5年間で、契約金額は非公表ながら総額100億円規模との見方もあり、国内スタジアムとしては過去最大級の命名権契約とされている。

未来型スタジアムへ再構築

競技の場から社会インフラへ

JNSEは、2025年4月より国立競技場の運営を担う民間企業コンソーシアムで、代表企業はNTTドコモ。その他、Jリーグ、前田建設工業、SMFLみらいパートナーズが参画しており、公共性・収益性・社会性を兼ね備えたスタジアム運営を目指している。

今回のMUFGとの提携を皮切りに、同社は「KOKURITSU NEXT(コクリツ・ネクスト)」というプロジェクトを掲げ、ICT技術の導入、地域社会との共創、文化・教育イベントの誘致などを進めていく。「未来型スタジアム」としての価値創出を図り、スポーツにとどまらない多目的な機能強化を推進する。

観客体験の進化へ

施設面でも変革が進む。2026年4月を目途に、飲食エリアの刷新に加え、3階には新たに48室のスイートルームを整備。ピッチレベルにも5室のスイートルームが新設され、ホスピタリティ機能が大幅に向上する予定だ。

さらに、スタジアム周囲に設けられた「赤いライン」や、リボンビジョンなどを活用した演出も新たな魅力となる。大型ビジョンを駆使したコンテンツ展開、地域商店街との連携による回遊性向上なども計画されており、年間120日以上の稼働を目標として掲げている。

賛否呼ぶ名称変更

ファンや市民の反応は複雑

新呼称「MUFGスタジアム」に対しては、「発音しにくい」「覚えづらい」といった懸念の声も上がっている。既に「国立競技場」として定着していたこともあり、名称変更に戸惑う市民やファンも少なくない。SNS上では「呼びにくい」「新国立の方がよかった」など、ネーミングライツに対する否定的な意見も見受けられる。

しかし一方で、大規模な命名権ビジネスがもたらす収益や運営資金の確保を肯定的に捉える声もあり、企業側の社会貢献やスタジアム活性化に期待を寄せる声もある。実際に、味の素スタジアムや日産スタジアムなど、既存のネーミングライツ事例も徐々に浸透しており、MUFGスタジアムも時間とともに馴染んでいく可能性がある。

先駆けとなるMUFGの存在感

MUFGの亀澤宏規社長は、「KOKURITSU NEXTの理念に共感し、未来の社会インフラとしてのスタジアムづくりに貢献したい」とコメント。同社はスタジアム運営を通じて、金融リテラシー教育、文化交流、地域連携といったソーシャルイノベーションにも取り組む予定だ。

まとめ

「MUFGスタジアム」への名称変更は、単なるネーミングライツ導入にとどまらず、国立競技場が持つ象徴性と公共性を活かしながら、未来志向のスタジアムへと進化するための第一歩と位置付けられる。ICTの導入やホスピタリティの充実、多様なイベントの開催を通じて、新しい価値創造が始まろうとしている。

ファンや市民との共創を通じて、MUFGスタジアムがどのように「社会の心臓」としての役割を果たしていくのか、今後の展開に注目が集まる。

「ウルトラスポーツ」では、X(旧:Twitter)、YouTube、Instagramなど各種SNSもやっています。XとYouTubeでもスポーツ速報情報を更新していますので、ぜひ【フォロー・いいね・シェア】をよろしくお願いします!

▶︎ 【X】アカウントはこちら ◀︎

▶︎ 【Youtube】アカウントはこちら ◀︎

▶︎ 【Instagram】アカウントはこちら ◀︎

▶︎【Facebook】アカウントはこちら ◀︎